(これは「ガダルカナル島上陸戦 ~補給戦の実態~」の一部です)

5-1 米軍による飛行場の整備

ガダルカナル島に上陸した米軍は、さしたる妨害もなく飛行場の急速整備を進めた。日本軍が作った滑走路(草原を転圧したもの)には排水設備がなく、また滑走路の中央部付近に約200mのまだ地ならしの終わっていない場所があった [4, p547]。滑走路中央部に55mの未作業の部分があったとしている資料もある [8]。なお、日本軍の設営隊は本飛行場と欺瞞のための囮飛行場の2つを建設していた [4, p385]。戦史叢書には、米軍は囮飛行場の方を使って滑走路を整備していたように受け取られる記述がある [4, p510]。

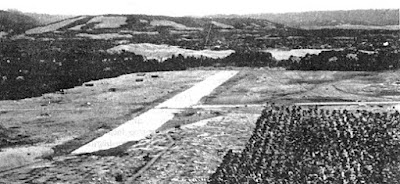

日本軍が工事中のガダルカナル島飛行場。1942年7月。

https:/ww2db.com/image.php?image_id=27642;

ガダルカナル島にいた米軍海兵隊は、島の防衛、つまり自分たちの運命が飛行場が使用できるかどうかにかかっていることを理解していた。日本軍が作った滑走路の長さ800mは短すぎる上に、まだ誘導路も掩体壕も十分でなく、雨が降った際の排水などにも難があった。

ところが、ほとんどの土木機材を積んでいた輸送艦「フォマルハウト」は、その積荷のわずか15%しか揚陸せずにガダルカナル島から撤収したため、工事用の機材の不足が深刻だった。パワーショベルもダンプトラックも揚陸されておらず、揚陸されたブルドーザーは1台だけだった [10]。このブルドーザーは、飛行場整備だけでなく爆撃穴の埋め戻しにも大活躍した。日本軍が残していったロードローラー6台、トラクター2台、手押し車50台などの機材は、時代遅れのものではあったが、滑走路の整備に重要な役割を果たした [8]。

1942年8月後半のガダルカナル島飛行場。80-G-16312

工兵隊は、日本軍のダイナマイトで障害となる樹木を伐採し、日本のエアコンプレッサーで3台の土固め機を使い、海兵隊が日本のツルハシとシャベルで掘削した盛り土を、日本のガソリンを給油した日本のトラックで現場に運んだ。日本のサイレンが日本軍の飛行機の接近を告げると、海兵隊員は日本軍が掘って屋根をつけた穴に飛び込んだ。全員が日本のタバコを吸い、日本のビールを飲んでいた。

8月12日に暫定的な滑走路に初めての航空機が着陸した。これはアメリカ海軍のPBY-5Aカタリナ飛行艇で、負傷した海兵隊員を乗せてすぐに離陸した [10]。同飛行艇は車輪を備えており、海上の離着水だけでなく陸上での離着陸も可能だった。ちなみに日本の飛行艇は陸上には降りられなかった。

ガダルカナル島に着陸したPBY-5 カタリナ飛行艇。 [10]より

アメリカ海兵隊の戦闘機隊と急降下爆撃機隊を乗せた護送空母「ロングアイランド」は、8月16日頃、飛行機をガダルカナル島に飛ばせる位置に到着する予定だった。ところが、地上整備員を載せた輸送船の到着は19日か20日に予定されていた。ガダルカナル島では、それから受け入れ準備を開始することになるため、航空機を配備してもしばらくは運用できない見込みだった。燃料は日本軍が残していったガソリンのドラム缶が400本ほどあった [10]。

TF-63のマケイン司令官は、エスピリッツ・サントに前進基地設営チームCUB-1がいることを知った。彼は、8月13日の夜に輸送駆逐艦4隻にこの部隊(約120名)と潤滑油、爆弾、機銃弾、工具や交換部品、および設営大隊(シービ-ズ)と土砂を切削して運搬するためのキャリオールを載せて出航させた。これらの輸送駆逐艦は昼間を避けて15日夜にルンガ岬に到着した。

CUB-1は飛行機の整備の訓練を受けていなかったが、彼らは機械整備に長けていた。彼らはすぐに航空機の整備を会得した。揚陸したキャリオールは、一度に9立方メートルの土砂を扱うことができた [8, p146, 149]。これらによって航空機の受け入れ準備は一気に加速し、19日までに滑走路の完成とともに航空機の受け入れ準備は終了した [10]。

5-2 米軍航空部隊のガダルカナル島への進出

8月20日に護送空母「ロングアイランド」を発進した第23海兵隊飛行隊のF4F戦闘機19機とSDB-3急降下爆撃機12機は夕刻までガダルカナル島の飛行場に全て到着した。これがガダルカナル戦の大きな転回点の一つとなった。ちょうど一木支隊先遣隊による攻撃が始まる直前だった。これらの飛行機は翌日の一木支隊の掃討に活躍することとなった。ただし、戦闘機隊の操縦士の大半は飛行訓練を終えたばかりであり、急降下爆撃隊の操縦士も全て飛行学校を出たばかりで、その大半は実際の爆弾を投下した経験がなかった [8, p146]。

ガダルカナル島飛行場での海兵隊グラマンF4Fワイルドキャット戦闘機(1943年2月2日)。https://www.history.navy.mil/content/history/nhhc/our-collections/photography/numerical-list-of-images/nara-series/80-g/80-G-30000/80-G-37932.html

1942年後半、ソロモン諸島ガダルカナル上空を飛行中のアメリカ海兵隊SBDドーントレス急降下爆撃機。https:/ww2db.com/images/5692060dbed90.jpg

続いて、陸軍航空隊第67戦隊のP-400戦闘機(P-39「エアラコブラ」の輸出仕様型)が、機体を梱包したままヌーメアへ送られ、そこで組み立てられた。そこからエファテ、エスピリッツ・サントを経由して、追加のガソリンタンクを装備して自力でガダルカナル島まで飛行した [9]。そして8月22日に5機、27日に9機がガダルカナル島に到着した(P-40「ウォーホーク」としている文献もあるが、P-400の間違いと思われる)。海軍(海兵隊)の航空隊だけでなく、陸軍の航空隊もガダルカナル島へ当初から進出していた。

P-400戦闘機は高高度では性能が低下し、さらに上昇率も悪いため高空での迎撃には向かない。また空戦性能では零戦にはほとんど歯が立たなかった。このような性能の陸軍機を、なぜ米軍はこうまでしてはるか遠いガダルカナル島に配備したのだろうか?

ガダルカナル島のP-400。これで地上支援が行われた。 [9]より

P-400は低空での性能が良いため、日本軍への地上攻撃に威力を発揮した [10]。地上の日本軍は昼間はおおっぴらな行動ができなくなり、進軍や作業がかなり制限された。また地上戦闘での支援攻撃や掃討にも活躍した。米国は航空機による地上支援を重視しており、そのため迎撃や艦船攻撃のための海兵隊のF4F戦闘機やSDB急降下爆撃機とともに、P-400をガダルカナル島へ配備したのではないかと思われる。

しかしながら、ガダルカナル島の飛行場には、8月末になっても爆弾運搬車も、台車も、給油車もなかった。飛行機に関する作業はほとんど人力によって行われた。特に、ラバウル付近の日本軍基地を攻撃する最大の武器はB-17爆撃機だった。しかし、滑走路が整備されたとしても、1機で7トンもの燃料を必要とするB-17では、十数機分の燃料を手作業で搭載するのはほぼ不可能だった。

また、航空機の運用には、予備や交換のため多数の部品が必要になる。当初飛来した航空機は、日本機との空戦、地上での被爆、故障、銃弾やタイヤなどの消耗品の不足により稼働機は徐々に減っていった。ガダルカナル島に飛来した38機のF4F戦闘機は、9月初旬に使える機数は11機に減っていた [15]。さらに根本的にガソリンも不足していた。

8月下旬にはSCR270レーダーが設置されたが、このタイプは既に旧式化していた [9]。パイロットにはマラリアなどの伝染病も蔓延し始めていた。米軍は飛行場はあっても、その運用に絶望し始めていた。早急な改善が必要だった。

9月3日に、第 1 海兵航空団司令官ロイ・ガイガー准将とその副団長ルイス・ウッズ大佐が、航空作戦を担当するためガダルカナルに到着した。これまで現地では、陸戦の司令官であるヴァンデグリフトが航空戦の指揮をしていたが、これによって、航空戦の経験豊富なガイガー准将が航空戦の指揮を執ることになった [22]。

参照文献はこちら