(これは「ガダルカナル島上陸戦 ~補給戦の実態~」の一部です)

8-1 駆逐艦による輸送の開始

第17軍においては、一木支隊第2梯団の派遣とともに8月19日に川口清健少将をラバウルに招致して、パラオにあった第35旅団司令部と第124連隊基幹の3個大隊の約5000名を川口支隊として、ガダルカナル島派遣を発令した(ただし1個大隊はラビ攻略の予備として、当初はラバウルに控置したため、この時点では2個大隊)。それは20日トラック着、28日ガダルカナル島上陸の予定だった [4, p521]。ただし川口支隊上陸時には飛行場は一木支隊によって既に確保されていることが想定されており、川口支隊の派遣目的は、ガダルカナル島の敵を「掃滅」して飛行場を確保することと、その後ツラギ付近を奪回することだった。

川口支隊を載せた陸軍の輸送船「佐渡丸」と「浅香山丸」は、24日にトラック島を出発した。これを護衛部隊が護衛した。護衛部隊は、第8艦隊の第3水雷戦隊の橋本信太郎少将を戦隊司令とする部隊で、軽巡「川内」、第20駆逐隊(「天霧」、「朝霧」、「夕霧」、「白波」)からなった。

8-2 第1回鼠輸送(8月27日~28日)

8-2-1 輸送の混乱と失敗

ところが25日の一木支隊第2梯団の輸送失敗を受けて、南東方面部隊からの命により川口支隊1個大隊(約600名)は、26日夜に洋上で陸軍の2隻の輸送船から第20駆逐隊(「天霧」、「朝霧」、「夕雲」、「白雲」)に移乗し、27日夜にタイボ岬に上陸する予定で進発した。その際に、この第20駆逐隊も一木支隊を輸送する増援部隊司令官田中頼三の指揮を受けることとなった [30, p22]。

いったんショートランドに退避した一木支隊第2梯団は、26日に南東方面部隊から命を受けて、第24駆逐隊(「海風」、「江風」)と「磯風」(第17駆逐隊)に一木支隊の兵士(300名)と速射砲4門、砲員、弾薬等を搭載した。そして第20駆逐隊の川口支隊と合わせて27日夜のタイボ岬到着を予定して、同日0530時にショートランドを出航した [30, p21]。

ところが、南東方面部隊から命令に沿って既に移動していた両駆逐隊は、27日0710時に外南洋部隊(第8艦隊)から、「二十八日夜ニ揚陸セシムベシ」と揚陸を延期する命令を受けた。一木支隊を乗せた第24駆逐隊は既にガダルカナル島に向けて行動中と打電したが、改めてショートランドへ引き返せとの命令を受けた。一方で川口支隊を乗せた第20駆逐隊は、既にイサベル島北方にあり、ショートランドへ引き返すと燃料補給が必要となるため、28日夜の揚陸は不可能になる。そのため、第20駆逐隊はその付近の海上で待機して、翌28日の第24駆逐隊の出航に合わせてガダルカナル島へ向かうことにした [30, p22]。

第24駆逐隊(「海風」「江風」「磯風」)は、28日0600時にショートランドを出航した。また海上で待機していた第20駆逐隊もガダルカナル島へ向けた行動を開始した。ところが川口支隊を乗せた第20駆逐隊は、燃料の関係から夜間に一気に島に接近することが出来ず、揚陸を間に合わせるために昼間に空襲圏内に入ってしまった。第20駆逐隊は1430時頃からガ島からの急降下爆撃機の攻撃を受け、「朝霧」は爆弾による魚雷の誘爆によって沈没、「夕霧」は至近弾により大破(航行は可能)、「白雲」は浸水によって航行不能の損害を受けた。これを受けて、別動していた第24駆逐隊の方も1925時に「本日ノ揚陸ヲ断念シ引返ス」と打電した。外南洋隊部は、第24駆逐隊に対して「揚陸ヲ決行セヨ」と命じたが、時期を失していたため命令を取り消した。28日の揚陸は失敗した [30, p27]。第24駆逐隊の方は米軍に発見されておらず、そのまま進めば揚陸は成功したと思われる。

8月28日に撃沈された駆逐艦「朝霧」(排水量1,680 t、最大速度38 kt)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%9C%A7_(%E5%90%B9%E9%9B%AA%E5%9E%8B%E9%A7%86%E9%80%90%E8%89%A6)#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Asagiri_II.jpg

8-2-2 相反する命令の問題

27日0710時の外南洋部隊(第8艦隊)からの揚陸を28日に延期する命令は、前日の南東方面部隊からの命令と異なっており、しかも両駆逐隊とも既に行動を起こした後だったので、このような混乱を招いた。この外南洋部隊が揚陸を翌日に延期した理由は、27日に南東方面部隊の基地航空隊によるガダルカナル島の航空攻撃が行われないためとなっている [30, p22]。しかし、南東方面部隊指揮下の第26航戦は、27日夜に陸攻11機でガダルカナル島への航空攻撃を実施している(が天候不良で引き返した) [31]。外南洋部隊が、上部組織の命令を変更した経緯はわからない。

両駆逐隊の27日夜の揚陸が困難だった理由は特段見当たらない。些細な行き違いだったのかもしれない。しかしこの上陸延期によって、燃料を節約せざるを得なかった第20駆逐隊は翌28日昼に被害を受けた。これが後述するように、川口支隊が輸送に舟艇機動を主張するきっかけとなった。そしてこの舟艇機動は、被害を出しただけでなく、後述するように川口支隊を2つに分離させて飛行場攻撃にさまざまな問題を引き起こして、川口支隊の攻撃失敗の一因をなすこととなる。

8-2-3 ガダルカナル島放棄論

第1回駆逐艦輸送(鼠輸送)が失敗したことは、第17軍に深刻な影響を与えた。駆逐艦を用いた輸送が出来なければ、兵力や物資を送ることが出来ない。ガダルカナル島奪回の見込みはないのでポートモレスビー攻略に専心したい [7, p430]、というものだった(ガダルカナル島に航空基地が出来ると、ポートモレスビー攻略はより困難になるだけでなく、仮に攻略に成功しても補給はほぼ不可能だっただろう。陸軍の航空機の威力に対する考え方がわかる)。しかし、戦略上の重要地点の放棄を第17軍から直接言い出すわけには行かなかった。結局第8艦隊とも相談し、29日夜の輸送の様子を見ることとなった。もしこの日の駆逐艦輸送に失敗した場合には、ガダルカナル島の放棄を検討する旨を大本営へ打電することになった [7, p431]。

ところが、幸か不幸か29日夜の輸送は成功し、その後も順調に駆逐艦での輸送が出来たため、このガダルカナル島放棄論は次第に立ち消えとなった。しかし冷静に分析してみると、米軍は輸送艦での輸送を開始している。輸送物資量は駆逐艦の比ではない。一方、日本軍は駆逐艦を使えばわずかな物資の輸送がなんとか出来る、という状況だった。戦力の格差が日に日に増していくのは当然の帰結だった。10月になると再び輸送船による輸送が試みられることになり、悲惨な結果となっていく。

8-3 R方面航空隊の新設

R方面航空部隊とは、水上機母艦を中心に水上機だけで編成された航空部隊である。今後、駆逐艦を用いたガダルカナル島へのピストン輸送(鼠輸送)が予想された。そのためには、ソロモン諸島付近の対潜、哨戒、偵察を強化する必要があった。そのために、外南洋部隊司令官は、8月29日に水上機部隊をショートランド島に進出させて、R方面航空部隊を編成し、それに対応させることにした。

1942年10月9日、ブーゲンビルのショートランド港に停泊中の日本軍艦船。80-G-31507 Guadalcanal Campaign, 1942-43

その航空隊の水上機母艦には、「千歳」(零式観測機(2座)または95式水上偵察機(3座)16機、零式または94式水上偵察機(2座)7機)、「神川丸」(零式水上偵察機(3座)または94式水上偵察機2機、2式水上戦闘機(単座)11機)、「山陽丸」(95式水上偵察機6機、零式観測機または94式水上偵察機2機)、「讃岐丸」(零式観測機8機)が充てられ、ラバウルで後方業務に就いた讃岐丸を除いて9月5日までにショートランドへ派遣された [30, p48]。そしてイサベル島のレカタに前進基地を置いた。これはガダルカナル島までの中継基地となった。

千歳型水上機母艦

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E6%AD%B3%E5%9E%8B%E6%B0%B4%E4%B8%8A%E6%A9%9F%E6%AF%8D%E8%89%A6#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_seaplane_carrier_Chitose.jpg

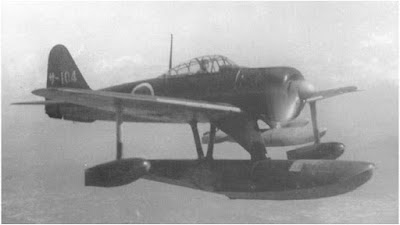

二式水上戦闘機

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E5%BC%8F%E6%B0%B4%E4%B8%8A%E6%88%A6%E9%97%98%E6%A9%9F#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:A6M2-N_Rufe.jpg

水上機は陸上機のように平坦な滑走路を要とせず、水上機母艦を用いた迅速な展開(と撤退)が可能だった。また海岸に水上機基地を整備すれば、水上機母艦は水上機の輸送だけで、空母のように作戦地域に留まる必要はなかった。しかし実際には、整備施設を兼ねて水上機基地付近に留まることも多かったようである。

日本軍の主力の単発水上機(95式水上偵察機:2座、94式水上偵察機:3座)は複葉機だったが、多少の武装や爆装をして5時間から11時間程度飛び続けられることが特徴だった。そのため着弾観測だけでなく、日中戦争以来沿岸の哨戒、陸上作戦支援などに幅広く活躍し、旋回性能が良かったため空戦を行うこともあった。米軍の単発水上機はほぼ着弾観測専用で、攻撃的な運用はなされなかった(それは飛行艇が担っていた)。

日本軍の単発水上機は、2式水戦を除いて7.7mm機銃しか装備しておらず、7.7mm機銃では米軍戦闘機のパイロット背後の装甲板を打ち抜けなかった。しかし、日中戦争以来のベテラン搭乗員も多く、低空での性能も良かったため、当初はF4F戦闘機などと対等に近く戦えたようである。11月頃からガダルカナル島に配備された新型のP-38双胴戦闘機を、格闘戦に持ち込んで撃墜したという例もある [32]。

米軍機はフロートを付けた水上機が戦闘を挑んでくるとは思っていなかったようで、日本の水上機を甘く見たようである。旋回性能は想像以上に良かった。速やかに水上機基地を設置できたショートランドやレカタは、ラバウルよりガダルカナル島に遥かに近かった。そのためR方面航空部隊の水上機は、陸上機の不利・劣勢を補って、9月以降船団護衛やガダルカナル島夜間攻撃などに、犠牲を払いながらも大活躍した。これは特筆しておく必要があると思う。

問題は水上機の数だった。ブログ「アリューシャンでの戦い ~忘れられた戦争~」の「4. 西部アリューシャンの防衛」で記述したように、例えば当時の2式水戦の生産を見ても、月産15機程度で、しかもその配分はアリューシャン方面と2分していたため、数は圧倒的に不足していた。しかも水上機の本来の目的は着弾観測や偵察であり、徐々に戦訓を積んでいけば速度や武装に優った米軍戦闘機の敵ではなかった。

日中戦争では水上機の機動性と有用性ははっきりしていた。それでも水上機には艦隊決戦時の補助的な役割の想定しかなかったのだろう。もし飛行場の建設を含めた陸上機の整備が難しければ、せめて水上機母艦を含めて水上機の数をもっと揃えることが出来ていれば、ガダルカナル島での戦闘や船団護衛にもっと効果を上げたかもしれない。ちなみに、二式水戦の活躍を見た米国は、F4F戦闘機の水上機版の開発を始めたが実用化には至らなかった。

8-4 川口支隊のタイボ岬への輸送(8月29日~9月5日)

8-4-1 ブカ島への母艦零戦の派遣

連合艦隊司令長官は、ガダルカナル島への駆逐艦輸送を円滑に進めるために、8月27日に機動部隊に対して戦闘機の大部分を速やかにプカ基地に派遣し、ガ島の敵航空兵力を撃滅するよう下令した。この命令に基づき、空母「翔鶴」の零戦15機と艦攻2機、空母「瑞鶴」の零戦14機と艦攻1機が28日ブカ基地に進出し、基地航空部隊指揮官の指揮の下で作戦を行うことになった。

このため基地航空部隊指揮官は、8月26日に第6空襲部隊(第26航戦)に対しブカ島に戦闘機の前進基地を設営するよう下令した。しかし、同部隊の第6航空隊(六空)本隊は内地からの進出の途上にありラパウルに到着していなかった。機体と搭乗員だけでは飛行機は飛ばない。このため六空基地要員のみが26日にラバウルを発って27日にブカ基地に到着し、28日進出してきた機動部隊航空機の地上整備になんとか間に合った。

それでもブカ基地では基地要員が不足し、また整備施設もほとんどなかったために、母艦搭乗員は進出してきた当時、自らが桟橋からドラム缶を運搬し飛行機に給油しなければならなかった。それにブカ島に基地を置いても、距離が300km程度短くなるだけで、飛行距離を短くする抜本的な解決には遠かった。空戦時の被害も多く、9月4日に作戦を終了して母艦に収容された零戦は、約半数の15機(翔鶴6機、瑞鶴9機)に過ぎなかった [30, p38]。

ブカ基地(上半分がブカ島。ブカ水路を挟んで下はブーゲンビル島。1943年10月頃撮影)

https://www.history.navy.mil/content/history/nhhc/our-collections/photography/numerical-list-of-images/nhhc-series/nh-series/80-G-54000/80-G-54750.html

8-4-2 8月29日

この日から輸送作戦の再挙を図ることとなった。まず第6空襲部隊(第26航戦)の陸攻3機が未明に爆撃を行い、昼間には陸攻18機とブカ派遣戦闘機隊22機が攻撃を行った。その上で、ショートランドに帰着していた第24駆逐隊(「海風」、「江風」)は、第11駆逐隊(「初雲」、「吹雪」、「白雲」)とともに再度出航し、2130時にタイボ岬に到着、川口支隊約450名、一木支隊約300名、速射砲4門の揚陸に成功した。これには一木支隊が持って行った上陸用浮舟35隻(折畳舟のことか?)が使われた [30, p28-29]。

この日、ガダルカナル島には米軍の駆逐艦と輸送艦が到着していた。またこの日夕方、ガダルカナル島にはF4F戦闘機19機とSBD急降下爆撃機12機が新たに到着していた。第24駆逐隊は揚陸後にルンガ岬の敵艦船を攻撃するように命令されたが、増援部隊指揮官は敵機による上空警戒が厳重なため、ルンガ岬の敵艦船攻撃を行わなかった。しかし、これが積極性に欠けるとして、増援部隊指揮官だった田中頼三が後に更迭される一因となった。

8-4-3 8月30日

増援部隊指揮官は、ショートランドに引き返した川口支隊の一部を、駆逐艦「陽炎」と「天霧」によってタイボ岬に上陸させようと企図した。ところが、川口支隊長は先日の駆逐艦輸送の失敗を知って、大型発動機艇を用いた舟艇機動による麾下兵士の輸送に固執し、駆逐艦による輸送を拒否した(舟艇機動については8-5節で述べる)。このため、一木支隊の残り130名だけが駆逐艦「夕立」1隻で輸送され、これはタイボ岬への上陸に成功した。その1時間前には、前日にショートランドを出撃した哨戒艇4隻(旧式駆逐艦、兵士370名乗船)も揚陸に成功した。この日は月明で、これらの艦船は敵機による銃撃を受けたが、大きな被害はなかった。

この日、米軍の輸送駆逐艦「コルホーン」と輸送艦「ウィリアム・ウォード・バロウズ」がガダルカナル島付近にいた。輸送駆逐艦「コルホーン」は陸攻18機による水平爆撃で2発の爆弾が命中し撃沈された [30, p69]。輸送艦の方は、前日にルンガ岬で物資を揚陸した後にツラギに向かったが、ツラギ島付近で座礁して動けなくなっていた。この夜、駆逐艦「夕立」は敵輸送船の砲撃を命令されていたが、ルンガ岬沖には敵船を見なかった。陸攻隊も「夕立」も、ツラギ島付近で座礁していた輸送艦に気づかなかったようである。

輸送駆逐艦「コルホーン」

NH 60479 USS Colhoun (APD-2)

ツラギ付近で座礁した輸送艦「ウィリアム・ウォード・バロウズ」は、幸運にもその後も何度かガダルカナル島を空襲した日本機に発見されなかった。この輸送艦は積み荷を降ろして軽くなった9月3日に離礁し、9月4日に撃沈された輸送駆逐艦「リトル」と「グレゴリ」の負傷者を乗せて、9月5日にガダルカナル島を離れた。

輸送艦「ウィリアム・ウォード・バロウズ」(排水量8450 t、最大速力12.5 kt)

https://en.wikipedia.org/wiki/USS_William_Ward_Burrows

8-4-4 8月31日

後述するように、30日に部隊輸送時に舟艇機動を併用することが了承されたため、川口支隊長は一部兵士の駆逐隊による輸送に同意した。残りは舟艇機動と駆逐艦で移動することになった。第24駆逐隊(「海風」、「江風」、「涼風」)と第11駆逐隊(「初雲」、「吹雪」、「白雲」)、及び「陽炎」と「天霧」の8隻は、川口支隊長以下1200名を乗せて、この日タイボ岬への揚陸に成功した。一方で、この日米軍駆逐艦「ヘルム」はYPボート(巻網漁船を改造した哨戒船)3隻をツラギに曳航した [9]。ガダルカナル島のF4Fは5機にまで減っていたが、この日雷撃された空母「サラトガ」の戦闘機9機と急降下爆撃機21機がガダルカナル島に飛来した [30, p62]。

駆逐艦「ヘルム」に曳航される3隻のYPボート(1942年8月31日)。https://www.history.navy.mil/content/history/nhhc/research/histories/ship-histories/danfs/y/yp-284.html

8-4-5 9月1日

第17駆逐隊(「浦風」、「谷風」)と第19駆逐隊(「浦波」、「敷浪」)は川口支隊465名の揚陸に成功したが、敵機の銃撃などを受けたため、残りの兵士を乗せたまま引き揚げた。一方米軍は、輸送艦「ベテルギウス」で第6建設大隊(シービーズ)の200名と機材を揚陸した。それによって小型機専用の第2滑走路の建設に着手した [22]。

USSベテルギウス(AK-28)(排水量14,225 t、最大速力16.5 kt)は、貨物船SSモーマクラークだったが、改装工事が行われ、1941年6月14日に米海軍艦船として就役した。

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:USS_Betelgeuse_(AKA-11)#/media/File:USS_Betelgeuse_(AK-28)_being_converted_from_SS_Mormaclark_in_June_1941.jpg

沿岸監視員の報告を受けての米機の一斉の空中退避などのために、ガダルカナル島の滑走路の利用は混雑していた。またB-17などの大型機の離着陸がそれに拍車をかけていた(B-17は物資の補給にも使われていたようである)。この小型機用の新滑走路の建設によって、9月25日にはB-17爆撃機がガダルカナル島の滑走路を常時利用することが可能になる [30, p68]。

また、米軍の高射砲も徐々に強化されたようである。陸攻隊のある搭乗員は、8月26日の出撃では、迎撃を受けたものの搭乗機は被弾せず、戦闘を「こんなものか」と思ったと回想している。しかし9月12日の出撃では、熾烈な防御砲火で全機被弾したと述べている [33, p78]。この間にレーダー制御された高射砲が増強されたと思われる。

8-4-6 9月2日

敷設艦「津軽」が12cm野戦高射砲2門、駆逐艦「陽炎」と「夕暮」が兵士200名、哨戒艇1号、2号が兵士23名と糧食、弾薬を揚陸した。この時、「津軽」は野戦高射砲を1門ずつ大発に載せて、そのままデリックで海に降ろして海岸に発進できるようにした [30, p53](ただし、1門は揚陸中に照準器が破損し、揚陸せずに持って帰った [7, p482]。揚陸したもう1門もタイボ岬から動かせなかったようである)。

駆逐艦と哨戒艇以外で川口支隊の輸送の任についたものは「津軽」だけだったと思われる(津軽の最大速度は20ノット)。護衛についていた第11駆逐隊(「吹雪」、「白雲」)はルンガ岬に突入して飛行場を砲撃した。なお、「津軽」は帰途時に敵機による至近弾を受けて小破し、29名が死傷した。

館山沖の敷設艦「津軽」(1941年10月17日)(排水量4,000 t、最大速度20 kt)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E8%BB%BD_(%E6%95%B7%E8%A8%AD%E8%89%A6)#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_minelayer_Tsugaru_1941.jpg

8-4-7 9月3日

日本軍には動きはなかったが、米軍の輸送駆逐艦「グレゴリ」と「リトル」は物資を揚陸した後、サボ島の調査などルンガ岬付近で活動した。夜間にも活動したため、翌日に日本軍艦船と遭遇することとなる。

8-4-8 9月4日

駆逐艦「夕立」、「初雪」、「叢雲」と「浦波」、「敷波」、「有明」からなる2隊6隻が、軽巡洋艦「川内」と第24駆逐隊(「海風」、「江風」、「涼風」)の護衛の下で、青葉支隊(一木支隊の残りを含めて約1000名)の夜間のタイボ岬への揚陸に成功した。「夕立」隊は揚陸後にルンガ岬で飛行場を砲撃した。その際に米軍の輸送駆逐艦「リトル」と「グレゴリ」の2隻を発見して撃沈した。米軍飛行艇が潜水艦の進入と勘違いして照明弾を投下したが、それがこの2隻の背後だったため、ちょうど両艦のシルエットが日本軍駆逐艦の前に浮かび上がって格好の標的となった。

8-4-9 9月5日

駆逐艦「吹雪」、「白雪」、「天霧」、「陽炎」、「夕暮」の5隻が兵士370名と食糧、弾薬の揚陸に成功した。7日には第24駆逐隊(「海風」、「江風」、「涼風」)が野砲兵第2連隊第1中隊などをタイボ岬に、第11駆逐隊(「初雪」、「叢雲」)は海軍通信部隊をカミンボ(飛行場の北西側)に揚陸した。

8-4-10 川口支隊の駆逐艦輸送のまとめ

一木支隊の残りと川口支隊の一部は、8月29日には750名、30日には500名、31日には1200名、9月1日には465名、2日には220名、4日には1000名、5日には370名の合計約3800名のタイボ岬への輸送に成功した。兵士以外には、高射砲2門、野砲4門、山砲6門、速射砲14門と該当兵士数の2週間分の食糧がタイボ岬に揚陸された [7, p405]。

この間、米軍も輸送に力を入れており、日本軍と輸送合戦を繰り広げた。米軍は、輸送駆逐艦「コルホーン」、「グレゴリ」、「リトル」と輸送艦「ウィリアム・ウォード・バロウズ」、「ベテルギウス」を使って、ガダルカナル島へ物資を輸送した。しかし、輸送駆逐艦「コルホーン」、「グレゴリ」、「リトル」は日本軍によって撃沈された。9月7日には、輸送艦「ベラトリックス」と「フラー」がガダルカナル島に到着したが、日本機の攻撃にさらされたため、一部の物資を揚陸できずに引き返した。

輸送艦「ベラトリックス」 (AKA-3)(排水量 8,045 t、最大速度16 kt)

https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Bellatrix_(AKA-3)#/media/File:USS_Bellatrix_(AKA-3)_underway_in_the_1950s.jpg

増援部隊司令官田中頼三少将の行動は、外南洋部隊司令部の指示に対して従来から慎重と受け取られており、また川口支隊長の舟艇機動に同意したと考えられていたため、30日に更迭された(ただし、田中少将は舟艇機動への同意は事実無根と回想している [7, p398])。後任には31日に第3水雷戦隊司令官の橋本信太郎少将が充てられた。

8-5 川口支隊一部の舟艇機動(9月2日~9月5日)

8-5-1 舟艇機動決定までの経緯

8月28日の第1回駆逐艦輸送(鼠輸送)の失敗は、川口支隊の一部に被害を出した。川口支隊長は当時ショートランドへの移動の途中だったが、この被害を受けて彼は舟艇機動を思いついた。川口支隊は、ボルネオでの作戦で大型発動機艇(大発)を用いた舟艇機動に成功していた。この舟艇機動の考えは、いったんは百武第17軍司令官によって却下された。しかし、30日の駆逐艦輸送が成功しても、川口支隊長は頑固にこの案に固執した。実態としては抗命に近かったようである。

これには実は伏線がある。川口支隊がパラオからトラック島に到着した8月23日に、ガダルカナル島上陸に当たっての協定を川口支隊と海軍護衛部隊との間で締結することになった。これは第17軍、第11航空艦隊、第8艦隊間の上部協定に基づく細部協定の詰めだった。ところが、ここで川口支隊長は、上部協定にないガダルカナル島北西60 kmの島に上陸して、そこからの舟艇機動を強行に主張した。しかしこの案には利点がない上に、上部協定の変更が必要だった。そのため、川口支隊長はこの時は舟艇機動を諦めていた [7, p387]。

第17軍は事を穏便に終わらせたかったのか、川口支隊長が執着する舟艇機動にやむなく同意し、31日に外南洋部隊と「舟艇機動に関する陸海軍協定」を締結した [30, p56]。これによって川口支隊長は、ようやく一部の将兵の第24駆逐隊と第11駆逐隊による輸送に同意した。そして、残りは舟艇機動と駆逐艦で移動することになった。

海軍との上記協定を締結するに当たり、第17軍司令官は、舟艇機動を1個中隊程度(2~300名)と想定していた。ところがここでも川口支隊長は、支隊の基幹である岡明之助連隊長がいる第124連隊本部や歩兵第二大隊(舞鶴大隊)など、1個大隊規模(岡部隊:約1000名)を高速艇2隻、大発28隻、小発31隻で勝手に舟艇機動させた [7, p407]。なお、大発は重量約10トンで最大80名乗せて最高速度7ノット、小発は約4トンで30名乗せると、8ノットだった [7, p545]。ただし波が高いと波に翻弄されて、波をかぶったり転覆したりする可能性が高かった。

ニューギニア戦線ラビの戦いにおいてオーストラリア軍に捕獲された大発。船首とW字形状の船底の構造がわかる。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%99%BA%E5%8B%95%E8%89%87#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Milne_Bay_026639.jpg

もともと大発などの小型舟艇は沿岸用であり、外洋の波には弱い。陸軍の「作戦要務令第四部上陸戦闘」には、上陸戦闘に舟艇機動が記載されていた [18]が、外洋の遠距離航海を想定していたとは考えにくく、海岸から近くの海岸へなどへの機動を想定していたと思われる。ボルネオ島沿岸の機動ならばいざ知らず、ソロモン諸島の遠く離れた島から島への波の高い外洋での機動に上陸用舟艇を使うのは、物理的に無謀で合理的ではない。

しかも低速のため、昼間に発見される恐れが高かった。発見されれば抵抗する手段はなく、航空機から徹底的に攻撃されることは容易に想像できた。しかも航続距離からして、川口主隊が集結するタイボ岬への上陸は無理で、ガダルカナル島守備隊がいるルンガ岬西方のカミンボに向かうしかなかった。つまり、川口支隊の基幹である124連隊の第2大隊と連隊本部などは、川口支隊本隊とは別な場所に向かうこととなった。

8-5-2 舟艇機動の開始

舟艇機動する岡部隊は9月2日にイサベル島の北西端に近いロング島まで駆逐艦で移動し、そこからイサベル島沿岸に沿って舟艇機動が開始された。その経路は川口支隊長が指示したコロンバガラ島やニュージョージア島などを経由する経路とは異なっていたが、その理由はわかっていない。4日にイサベル島南東端のセントジョージ島(サンホルヘ島)までは、島沿いをなんとか無事に移動できた。しかし、ここからは外洋を100km近く横切ってガダルカナル島まで南下しなければならない。

ところが、4日の昼間にセントジョージ島に待機中に敵機に発見されて攻撃を受けた。舟艇の3分の1が損害を受けた。それらを修理の上、1930時ころに出発して外洋をガダルカナル島へ向かった。日出前の0300時頃に到着する予定であったが、外洋に出ると波浪に翻弄されて多くの舟艇が浸水、機関故障、方位錯誤に陥って、各艇は支離滅裂状態となった。岡連隊長が乗った大発も故障で落後した。

5日の0420時に夜が明けたが、ガダルカナル島はまだ遙か彼方だった。早速敵機に発見されて、航空機からの攻撃をたびたび受けた。最初の舟艇がガダルカナル島の西端のマルポポに流されて到着したのは0540時だった。各艇はちりぢりとなり、その到着場所はカミンボからマルポポにかけて広く分散し、またサボ島に漂着したり出発点付近に押し戻されたりした舟艇もあった [7, p409]。

岡連隊長は、ようやく0920時に予定とかなり離れた場所に到着した。同日にガダルカナル島に到着したのは300名程度とみられているが、はっきりしない [7, p450]。後に救援にあたった駆逐艦「叢雲」の8日の通信によると、行方不明850名のうち、450名はサボ島や出発点近くのセントジョージ島にいることがわかったと連絡している [30, p57]。

また無線分隊はサボ島やセントジョージ島などに分かれて漂着したため、岡部隊本隊には連絡手段がなかった。岡連隊長はその後カミンボに到着した駆逐艦などを通じて、川口師団長と連絡をとり、支隊本隊や第17軍が舟艇機動の状況を知ったのはかなり後となった。

ガダルカナル島北西部図

8-5-3 舟艇機動の結果

第19駆逐隊(「浦波」、「敷波」、「叢雲」)を投入した捜索によってわかった他島に漂着した部隊は、結局駆逐艦でカミンボなどへ輸送され、岡部隊は最終的には出発時の2/3の約650名となった [7, p459]。岡部隊は舟艇機動に固執せず、最初から海軍が手配した駆逐艦で移動しておれば、川口支隊長がいるタイボ岬に全員何事もなく到着できていただろう。舟艇機動によってばらばらな状態で到着し、一部は波浪や敵機によって遭難した。彼らは漂着した場所からカミンボ方面に結局駆逐艦でかき集められたが、戦う前に兵力や装備が大幅に減ってしまった。舟艇機動は完全な失敗だった。

1つの攻撃に対して、川口支隊を2つに分けて別な手法で別な場所に移送する、というこの発想は理解できない。どちらかが到着できれば良いという保険的な発想ならばわかる。しかし、少なくとも川口支隊(第124連隊)全てが一か所に一団となって着かなければ、奪回攻撃は難しいのでないか?それならば、別手段による別な場所への輸送はリスクが増すだけで利点はない。

本隊とは飛行場を挟んで西側に舟艇機動で上陸した岡部隊は、左翼隊とはされた。しかし、兵力・装備が減った上に、本隊と離れて位置した左翼隊の岡部隊は、兵力を分散しただけで、後述するように川口支隊本隊の攻撃には実質的にほとんど寄与しなかった。

参照文献はこちら

.jpg)

_being_converted_from_SS_Mormaclark_in_June_1941.jpg)

_underway_in_the_1950s.jpg)